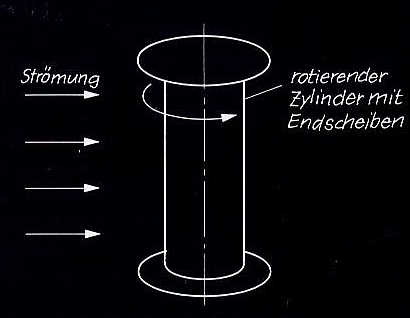

Flettner Rotoren - rotierende Zylinder - sind die mechanische Darstellung der Traglinientheorie zum Tragflügeflügel. Diese Theorie sagt vereinfacht aus: Hat man einen sich drehenden Rotor aus Luft und strömt diesen an, bildet sich aus der Überlagerung eine eine Geschwindigkeits- und Druckdifferenz ähnlich wie um einen profilierten Flügel. Es entstehenAuftrieb und Widerstand.

Flettner

ersetzte den

mathematischen Luftwirbel durch eine rotierende Walze, die Luft

auf der

Oberfläche mitbewegt. Eine kluge Idee, denn seine

Rotoren konnte man zum Beispiel vertikal auf

ein Schiff setzen

und dann lieferten sie im Wind Auf- und Vortrieb wie ein Segel.

Und das hat

wirklich gut funktioniert, solange die

Umfangsgeschwindigkeit des Rotors 3 mal höher war als

die

Anströmgeschwindigkeit - der scheinbare Wind beim Segeln. Doch

gut war nicht gut genug, um

gegen die aufkommenden 2-Takt-Diesel

als Rotorsegelschiff eine Chance zu haben.

Als

Flugzeugflügel sind solche Flettner-Rotoren leider nicht zu

gebrauchen. Das Flugzeug würde gleiten "wie ein Stein". Auch

Versuche, die Flettner-Walze in einen Flügel zu integrieren

waren

wenig erfolgreich. Sogar der auf frühere

Überlegungen von Flettner rückgreifende Versuch eines

"Transportbandes" im Flügel hatte keinen Erfolg. Trotz

vieler Patente dazu - siehe oben.

Das

Problem liegt hier

darin, daß diese Lösungen mit "Flettner im Profil"

die Zirkulation um

den Rotor herum unterbrechen, sozusagen durch

den Flügel abscheren. Es entsteht gar kein

rotierendes Feld,

nicht einmal ansatzweise. Und das bißchen rotierende

Metalloberfläche im

Flügel bewirkt für sich allein so gut wie

nichts. Auch nicht als als Transportband, denn schon

Flettner

selbst, der zunächst solch ein Band als Segel auf einem Schiff

installieren wollte,

erkannte, daß zwei freistehende Rotoren in

einem bestimmten Abstand zueinander viel wirksamer

waren.

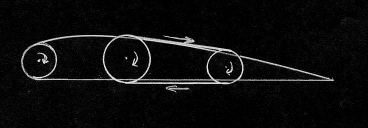

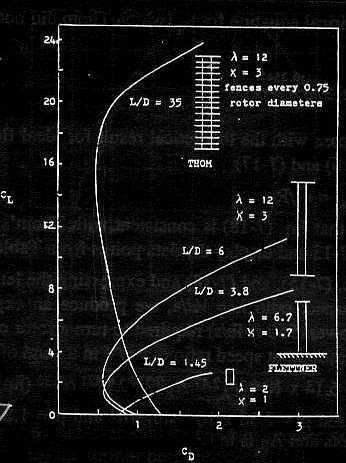

Doch es

gibt noch eine

andere Lösung: Wie die Graphik oben zeigt, konnte ein Herr

Thom, ein unbekannter schottischer Ingenieur, vor 60 Jahren nach

10 Jahren Arbeit zeigen, daß viele große Scheiben

an einem

Flettner-Rotor dessen Leistung beträchtlich anheben. Aus einem

maximalen

Auftriebsbeiwert des Flettner-Rotors von ca. 12 wird

mit Thom-Scheiben ein Auftriebsbeiwert von 20! bei einem Sechstel

des Widerstands! Das ist eine Verzehnfachung der

Gesamtleistung.

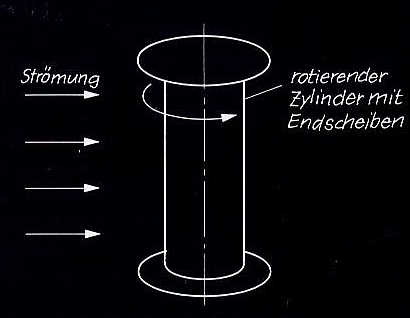

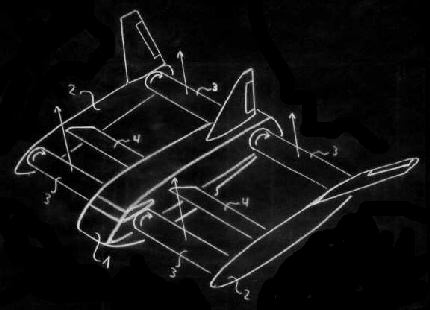

Ein Flugzeug könnte also statt Flügel solche Thom Rotoren haben. Doch halte ich das nur im Bodeneffekt für sinnvoll und machbar. Und dann mit einem Tandem-Rotor-Flugzeug. Hier eine Skizze von 1999:

Das Projekt halte

ich tatsächlich auch heute noch für möglich

und sinnvoll, vor allem da die Rotoren

oder auch nur deren Oberflächen mit heutiger E-Technik exakt

in der Umdrehungszahl

angesteuert werden können.

Nachfolgend ein Gutachten von 1999 (RWTH-Aachen) zu meinem Vorschlag:

In der Stellung nahme zu dem oben abgebildeten Vorschlag eines Rotor-Bodeneffektflugzeuges wird darauf hingewiesen, dass Kreiselkräfte, hier insbesondere die Präzession, zu einem sehr unerwünschten Verhalten führen kann. Dieses Problem ist lösbar und ich habe diese Lösung 2010 einem Excellence-Cluster im Bereich Luftfahrt vorgeschlagen - ohne Resonanz.

Hier ist die Problemlösung und seine mögliche Ausführung am Modell:

Um die Statik des Modells viel einfacher zu gestalten, kann man den Rotor durch einen "Stator" ersetzen, also im einfachsten Falle durch ein fest mit dem Modell verbundenes, eloxiertes Aluminiumrohr entsprechend grossen Durchmessers. Die gibt es mit 0,9 mm Wandstärke aus Perunal, einer hochfesten Leichtmetalllegierung bei den Drachenbauleuten (Hängegleiter) und anderswo.Für die Rotation muss nicht der Rotor gedreht werden, sondern nur seine Oberfläche. Bei einem Modell würde sehr dünnes, leichtes, aber hartes. rohrförmig geklebtes Tuch (Spinnaker o.ä.) völlig ausreichen. In der Paarung mit Eloxal treten kaum Reibungskräfte auf. Ein umschlungener Gummi könnte diese Tuchrolle um das Rohr rotieren lassen.

Mit dieser Lösung sind die Präzessionsprobleme fast völlig vom Tisch, der Antrieb kann sehr leicht sein und die Statik des Flugzeuges ist "bombensicher".

In einer Originalversion würde man über einen luftgelagerte rotierende Oberfläche nachdenken. Die Druckkräfte sind nicht so hoch, als sich nicht eine Luftlagerung verwirklichen liesse. Und bei einem Original würde man auch keinen umschlingenden Gummi als Antrieb nehmen, sondern das ganze System mit Magneten ausstatten, die über Felder synchron bewegt werden.

Mit Rotoren wurde ein ähnliches System wie 1999 vorgeschlagen bereits von anderer Seite 2012 verwirklicht. Hier als etwas martialisches Video.

Zurück zum Flettnerbodeneffektflugzeug:

Weil der Flettner-Rotor ein starkes 3-D-Wirbelfeld aufbaut, dessen Reduzierung einen grossen Leistungssprung verspricht, habe ich 1999 den besten Einsatz eines Tandem-Flettner-Flugzeuges im Bodeneffekt gesehen. Hier wird das Wirbelfeld durch Bodenkontakt stark gemildert und hier kann der Rotor seine grösste Stärke ausspielen:

Er verringert in Horizontalboen selbständig den Auftrieb!!!

ursache: Ein Flugzeug, das mit 50 km/h Eigengeschwindigkeit langsam fliegt, erfährt bei dem Hineinfliegen in den Boenkragen einer Gewitterfront problemlos eine Zusatzgeschwindigkeit in der Anströmung von 50 km/h. Das führt sofort dazu, dass der Auftrieb am Flugzeug eine Belastung von 4g erzeugt. Das ist schon über der maximal zulässigen Belastung für M und E-Flugzeuge und weit über der Zulassungsgrenze von Verkehrsflugzeugen.

Ein Rotor erzeugt seinen Auftrieb aber im Verhältnis von Umfangs- zu Anströmgeschwindigkeit. Bleibt die Umfangsgeschwindigkeit gleich und steigt die Anströmgeschwindigkeit stark, steigt der Auftrieb nur ein Stück weit und bleibt dann durch die relative Verschlechterung des Verhältnisses von Umfangs- zu Anströmgeschwindigkeit gleich. Deshalb ist der Rotor für kleine, leichte und langsame Flugsysteme (Drohnen etc), die durch Horizontalboen gefährdet sind, ein idealer Auftriebserzeuger. Insbesondere im Bodeneffekt, weil dann nicht jede Horizontalboe zu einem Wegsteigen und Nachsteuern führen muss.

Hinweis zu Modellversuchen:

Ein Modellflugzeug fliegt sozusagen in leichtem Sirup, denn auch wenn die Ähnlichkeitsgesetze über die Reynoldszahl eingehalten werden, bleibt es doch dabei, dass ein Modellflugzeug dem Medium über die geringe eigene Masse nur ein schwachen Impuls verleihen kann.

Das führt bei sehr leichten Modellen dazu, dass sie sich in der Umströmung der 2-D-Umströmung annähern, also kein echtes 3-D-Abwindfelöd zeigen. Entsprechend hoch ist die Leistung, weil Teile des Widerstand, die bei der Originalgrösse auftreten würden, fehlen. Das gilt auch und vor allem für Flettner-Modelle, weil der Flettner-Rotor ein starkes 3-D-Feld in der Abströmung aufbaut.

Man darf sich also nicht verleiten lassen, bei solchen Systemen von der Modell-Leistung auf die Originalleistung zu schliessen.

Hinweisen möchte ich betr. Rotorflügel und Modell auf die Seite http://www.crazyplanes.de von Peter Löhnert, der den Flettner- und Thom-Rotor in die Luft gebracht hat und bereits wertvolle Erkenntnisse sammeln konnte, die er auf seiner Seite mitteilt - was mir besonders gut gefällt.